2022年国家级职业教学成果奖成果总结报告分享(十六)

成果完成人

缪朝东 胥徐 张建云 蒋东敏 孙林 褚银菲 刘松辰 吴志群 范华 凌国军 刘刃陶 盛俊飞 余建军 周伟峰

成果完成单位

江苏省宜兴中等专业学校

宜兴市教师发展中心

宜兴市高塍镇领峰自动化设备厂

01成果背景与问题

深化职业教育产教融合,助力人才资源供给侧改革,是新时期职业教育内涵式发展的重要命题。2004年全国职教会议指出:生产一线的高技能人才严重短缺,提升教育教学质量的重点任务是抓好教师队伍和实训基地建设两个关键环节。江苏省宜兴中等专业学校作为县域中职改革的领头羊和探路者,面对多变的外部产业环境和多元的内部生源结构,立足宜兴本地,联合宜兴市领峰自动化设备厂等9家本土优秀企业,围绕县域产业结构及其人才需求特征,开展产教深度融合的研究与育人实践,发现了如下教学问题:

一是实践教学情境与企业真实工作情境不接近。传统的实践教学场景与企业场景的转换费时、费力、效率不高,缺乏企业真实工作元素的融入。

二是实践教学内容与企业岗位工作要求不匹配。传统的实践教学内容与工作岗位的知识、能力、素养要求不符,缺乏综合职业能力的培养。

三是实践教学队伍与企业技术人员合作不深入。传统的校企合作中教师和企业工程师合作的项目少、程度浅、激励弱,缺乏校企共育人才的有效平台。

为解决上述教学问题,学校进行了持续16年的探索实践,主要历经三个阶段:

第一阶段:初步探索——初探“专业技能教学”改革,形成实践教学实施方案。

自2006年开始到2016年,学校依托“中职校人才培养模式的改革研究”等3个国家级系列课题开展持续10年的递进式研究:2006年,完成优效实践教学平台建设探索的研究;2010年,深入开展实践教学课程体系和资源开发的研究;2013年,全面开展实践教学模式的研究,提出了“实践课堂”和“流动工作坊”理念,深化了人才培养模式的改革创新。历经10年探索,在工作坊建设、模块化课程开发、实践教学评价等方面形成了“流动工作坊”实践教学实施方案。

第二阶段:深化研究——检验“流动工作坊”教学模式,形成实践教学范例。

2016年3月,学校在前期研究的基础上成功立项了国家发改委的产教融合发展工程项目——产教融合园的建设,大力推进流动工作坊实践教学,并以此相继成功立项了国家社会科学基金“十三五”规划一般课题“发达县域创新创业孵化园区产教深度融合机制研究”、江苏省规划课题“基于创新创业孵化园的技术技能人才培养策略研究”和江苏省教改课题“技术技能创新人才培养的方法与途径研究——宜兴中专‘电子技术流动工作坊’为例”,在工作坊建设机制、技术技能人才培养策略、工作坊实践教学案例等方面进行了持续的强化实践验证,进一步完善优化“流动工作坊”实践教学模式。

第三阶段:示范推广——总结实践教学特色,辐射实践教学成效。

2021年至今,梳理“流动工作坊”的教学实践,完善实践教学理念,构建完整的“流动工作坊”实践模型,形成了教学特色。随着成果的有效实践,学校通过江苏省名师工作室和江苏省教师教学创新团队活动、各类校际交流、学术论坛等途径开展“流动工作坊”实践教学经验的推广,提升成果的影响力和辐射力,成果被江苏省江阴中等专业学校等4所学校借鉴采纳,作为产教融合园建设的依据,开创了实践教学的宜兴范式。

02主要做法与经验成果

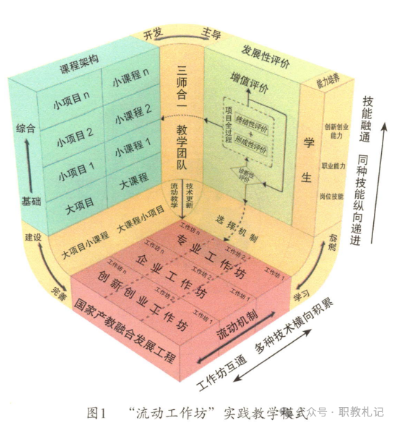

“流动工作坊”实践教学模式依据技术积累、技能迁移理论和工作过程系统化理论,立足产教融合园,政行企校共建三类“校中坊”——专业工作坊、企业工作坊、创新创业工作坊;根据“真环境、真项目、真过程”更新工作坊项目课程,重构“多种技术横向积累、同种技能纵向递进”的模块化课程架构;学生在工作坊中按照“必选和自选”规则进行流动学习;组建行业大师、双师型教师、企业工程师“三师合一”教学团队实施实践教学,形成工作坊互通、技能融通、师资流通的“三通”格局,达成技能的流动培养。(见图1)

(一)搭建实体,健全功能,完善制度,实现校企场景的有序流动

1.基于产教融合园,立足装备制造大类,政行企校按照单体—单元—产线的生产线思维一体化构建三类“校中坊”:专业工作坊开展专业验证性实践,企业工作坊开展生产性实践,创新创业工作坊开展产品创新实践,各工作坊相互贯通、互有交集,形成工作坊互通格局。

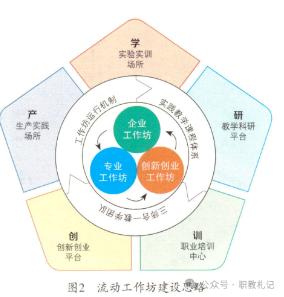

2.依据系统化的技术技能人才培养链,健全“产学研训创”功能,创设融合专业链、企业链、创新链的实践场景,以完整的产品思维来进行技能点、岗位群的学习、验证和体验,创设工作坊流动学习的新生态,学生在三类工作坊中进行实践学习,达总课时的50%以上,实现从入学到毕业的全周期培养。

3.制定产教融合保证金制度和企业产教融合考核制度等管理制度6项,形成工作坊的管理、考核和课程开发等5项措施,激励企业深度参与,保障工作坊长效运行。(见图2)

学校现已建成了18个流动工作坊,“机电一体化技术工作坊”等专业工作坊9个,“领峰环境工程工作坊”等企业工作坊5个,“兴海众创创新创业工作坊”等创新创业工作坊4个,开展的机电技术应用专业实践教学课时占总课时的50.34%,实现了学生的全周期培养。

(二)模块重构,能级进阶,综合评价,实现学生技能的流动学习

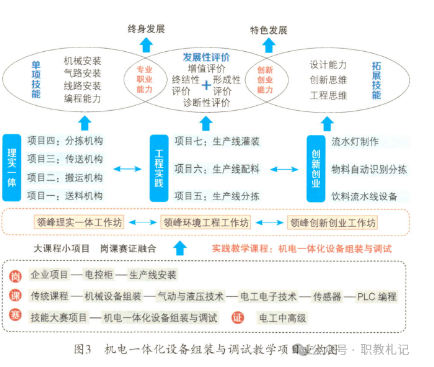

1.基于工作岗位能力要求,依据“大项目小课程、大课程小项目”的理念,把企业大项目分解成适合教学的小课程,把专业大课程按照工作过程分解成任务型的小项目。如“机电一体化设备组装与调试”课程,根据“岗课赛证”要求,基于环保控制生产线,融合了电控柜、生产线安装、5门专业课程、电工中高级证书要求,重构了3类任务模块,10个项目内容。(见图3)

2.强化专业链、企业链、创新链的融合,把“小项目”或“小课程”依据能级进阶系统地规划到相应工作坊,根据生产思维重构“多种技术横向积累、同种技能纵向递进”的课程架构,实现基础技能—岗位技能—创新能力的进阶学习。

3.按照“必选和自选”规则在不同工作坊进行学习,开展指向学生“学业增值”的“诊断性评价+形成性评价+终结性评价”综合评价,保障实践教学质量。

学校的机电技术应用专业,把重构后的模块化课程融入四个工作坊中,学生通过“必选和自选”在相应工作坊中流动学习,实现横向多个工作坊技能的积累,同时对学有余力的学生实现纵向专项技能的递进,在达成人才培养目标的情况下尊重个体差异,实现职业能力培养的“个人定制”。(见图4)

(三)三师合一,项目驱动,机制保障,实现教师队伍的双向流动

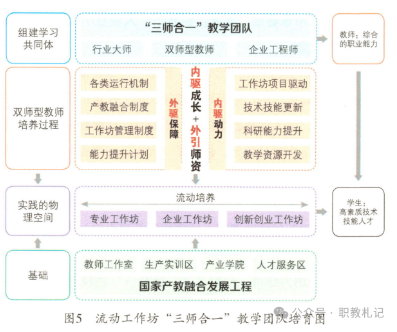

1.以“内驱外引”理念组建“行业大师、双师型教师、企业工程师”的“三师合一”结构化教学团队,通过“内驱动力,外驱保障,内驱成长,外引师资”打造大师引领、教师主体、工程师补充的教学共同体。(见图5)

2.坚持成果导向,通过工作坊项目驱动,团队成员合作开展企业项目与教学项目的双向转化、技术技能的更新、教学资源的开发,丰富实践教学资源。

3.构建校企双向流动角色转换机制,制定工作坊教师职责及校企双向流动管理办法、课程开发机制、工作坊考评细则及绩效奖励办法,在角色互换中不断提升团队的职业能力。

学校机电应用专业以余建军博士为引领,江苏省缪朝东机电技术名师工作室10名成员为核心,辐射带领机电类专业教师和企业技术人员,依据工作坊实践教学项目和课程建设要求,形成多支教学的小团队,在共同开展工作坊项目实践的过程中,实现了机电专业教师以点带面的全面参与,有效地提升了整体的师资水平。

03创新与特点

(一)通过工作坊互通、技能融通、师资流通,创建了“流动工作坊”实践教学模式

“流动工作坊”实践教学模式依据技术积累、技能迁移理论和工作过程系统化理论,架构了“多种技术横向积累、同种技能纵向递进”实践课程,以三类工作坊为实施载体,横向三类工作坊互通,打破了不同技术的培养壁垒,促进了多种技术的积累。纵向通过知识、技能、素养融合培养,促进了同类技能的递进增长。形成了工作坊互通、技能融通、师资流通的“三通”格局,实现了学生的流动学习、教师的流动教学、课程的流动建设,创设了工作坊流动学习的新生态,有效达成了技能的流动培养。“流动工作坊”实践教学模式有效培养了学生服务于终身发展的综合职业能力和特色发展的创新创业能力,满足了培养适应区域经济社会转型发展的高素质技术技能人才的需要,探索出了一条有效的实践教学改革创新之路。

(二)融合“岗课赛证”要求,创新了“大项目小课程、大课程小项目”的课程开发理念

工作坊教学团队根据工作岗位要求,依据“岗课赛证”要求,融合“专业链、企业链和创新链”的产品思维,依托三类工作坊把企业真实项目转化成若干模块化内容,融入课程教学任务,把综合实践课程按真实生产流程的关键节点分解为若干个项目任务,创新了“大项目小课程、大课程小项目”课程开发理念,形成了“工作任务分析一职业能力描述—模块化课程开发—实践课程实施—评价和反馈”的课程开发流程,校企双元构建了体现“真环境、真项目、真过程”的实践课程,达成实践教学内容与企业岗位工作要求的高度匹配。

(三)以工作坊为纽带,创设了“三师合一”的校企双向流动的角色转换机制

学校依托工作坊组建“三师合一”教学团队,结合职业学校教师职业性、学术性和教育性为一体的师资特性,设计校企师资流动角色转换机制,共同开展工作坊建设任务。行业大师把控产业发展和技术创新方向,引领指导前沿技术,促进专业链和人才链的融合发展;双师型教师在工作坊流动实践,学习新知识、新技术、新方法,并应用到实践教学;企业工程师带真项目进入工作坊,形成企业项目和实践教学项目的双向转化,促进了教育者和企业生产实践者两种角色的适时转换。同时在教师的绩效考核和评优评先、企业的贡献度和产教融合度考核方面予以激励,实现校企联合培养高素质技术技能人才,满足人才培养需求。

04应用推广效果

(一)有效提高人才培养质量,为区域经济社会发展培养了大批高素质技术技能人才

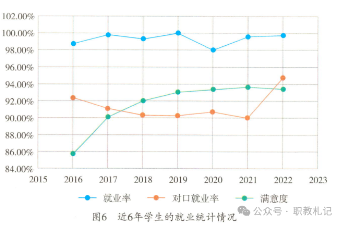

技能人才培养量质齐升,技能大赛成绩突出,学生近6年获国赛金牌14枚、省赛金牌45枚(本专业国赛3金、省赛5金),学校省级及以上总奖牌数达到396枚,连续4年在省内同类学校中排名前三。近6年7311名毕业生,中、高级工获证率分别达到100%和90%以上,毕业生就业率保持在99%以上,对口就业率90%以上,一年内稳岗率保持在70%以上,用人单位对毕业生满意度达93%。自主创业占就业人数的2.5%左右。(见图6)

(二)大幅提升教师职业素养,教学科研能力、专业技能融合发展

近6年教师获省技能大赛金牌26枚(本专业省赛7金),省教学能力大赛一等奖7项,二等奖12项,三等奖25项。成员主持江苏省教育科学规划课题“基于创新创业孵化园的技术技能人才培养策略研究”等省级以上相关课题12项。发表《工作过程导向下职业院校“流动工作坊”的实践教学探索》等与成果相关论文共56篇,其中核心期刊论文9篇,C刊2篇,引起广泛关注。出版了“十三五”国家规划教材《机械制图与CAD技术》等5本。获得实用新型专利28个,发明专利4项,其中3个专利已转让给企业。成员获“江苏人民教育家培养工程”培养对象、“江苏省职业教育领军人才”培养对象等多项高层次荣誉。“承云机电人”教学创新团队获江苏省教师教学创新团队。

(三)全面增强社会服务实力,社会培训、技能服务、职业体验全面开展

近6年开展社会培训惠及近10万人次,开展本专业职业技能鉴定2565人;工作坊为省“中小学生职业体验中心”,为9167名中小学生开展了职业体验活动(见图7),产教融合社会经济效益显著。学校获“江苏省中等职业学校领航计划建设单位”“江苏省职业学校技能大赛先进单位”“江苏省技能大赛特别贡献奖”等荣誉11个。

(四)积极发挥示范辐射作用,全国媒体多方报道,国内外同行前来观摩

成果获得行业企业及职教界同行、专家、领导的高度评价,为县域产教深度融合育人提供了样本和示范。先后有100多所全国各地职业院校到校观摩取经,延安、天津等地共计26所学校的80多名管理干部到校跟岗学习。成员被邀请到广东、广西、安徽、山东等地参加学术研讨,开展经验交流和专项推广25次,取得了良好的示范辐射效应,被多个学校采纳和企业认可。(见图8)

成果得到了《光明日报》、中国教育电视台、学习强国、《中国教育报》等媒体的广泛关注和报道,扩大了“流动工作坊”实践教学模式的社会影响力。(见图9)

江苏省教育厅、韩国明知大学、澳门大学等代表团多次来工作坊参观交流,对学校人才培养模式作出了高度评价,认为学校首创的“流动工作坊”实践教学模式实现了人才培养改革的有效创新。

(来源:职教百科 2025年4与4日)

一审一校/万雪婵 二审二校/蒙海涛 三审三校/李萍

用户登录