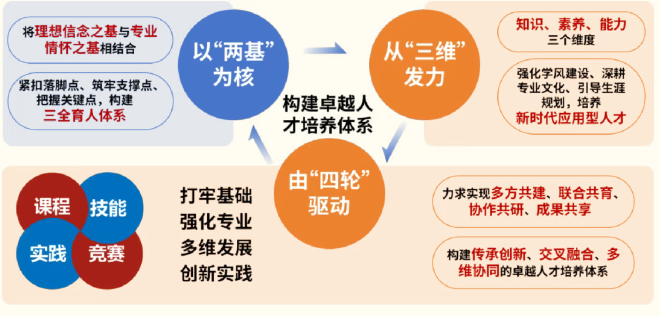

【教学成果】“两基 . 三维 . 四驱动”数学应用型人才实践育人模式的构建与实践

01工作思路

今年,数学科学学院聚焦新时代应用型人才培养,目标在于培养基础扎实、实践能力卓越、具创新精神的人才。学院以“两基”为核心结合理想信念与专业情怀,构建三全育人体系;从“三维”(知识、素养、能力)强化学风、深耕文化、引导规划;由“四轮”(课程、技能、实践、竞赛)驱动学生发展。立足“打牢基础”、“强化专业”、“多维发展”、“创新实践”四阶段,学院力求多方共建、协作,构建传承创新、交叉融合、多维协同的卓越人才培养体系。

02主要做法

(一)夯实“两基”,补足精神之钙

1.心怀“国之大者”,树理想信念之基

党的二十大报告强调建设数字中国,加速数字经济与实体经济融合,打造国际竞争力强的数字产业集群。在此背景下,数学人才培养需担起国家与社会责任。面对全球化和民族复兴,培养应不忘服务国家、社会之初心,具备社会责任感,关注人类发展,为构建人类命运共同体而努力。学院采取“请进来”与“走出去”策略:举办三期“求是茶话”,邀请模范教师、科学家等与学生交流职业理想;与苏州大学、南京师范大学数学学院开展共建,讨论理想信念与专业发展;参观泰州长城汽车智能车间,体验数字化与产业融合。同时,结合思政教育与数学伦理教育,通过“扬大数院青年说”公众号推广“古今数学家”专栏,弘扬数学文化,强化学生“知识为民、专业为国”的信念。

2.笃定学“数”初心,树专业情怀之基

学院以笃定学“数”初心为核心,推动专业技能教育和思想政治教育有机融合,打造“理”想·生涯访谈,邀请校友扬州市第一中学副校长张荣芳、新华中学副校长孟素红来院交流,与在校学生分享学“数”成长经历、考研就业选择和职场个人发展;邀请南京信息工程大学王尧教授开展《大力弘扬教育家精神,争做新时代“大先生”》讲座,引导学生提升专业自豪感,坚定专业信心;持续办好“新视野”数学科普专列,学院中青年教师黄健飞、邹云蕾等担任主讲人,为广大数学学子科普“布尔网络”、“线性规划”、生态系统与斑图动力学、狄利克雷L函数等,极大打开了学生的科学视野。持续开展学院“研途有约·研学分享”活动、“五四”青年表彰、“我的数学青春”班团活动,引导学生知数、爱数、乐数。

(二)构筑“三维”,织密职业之网

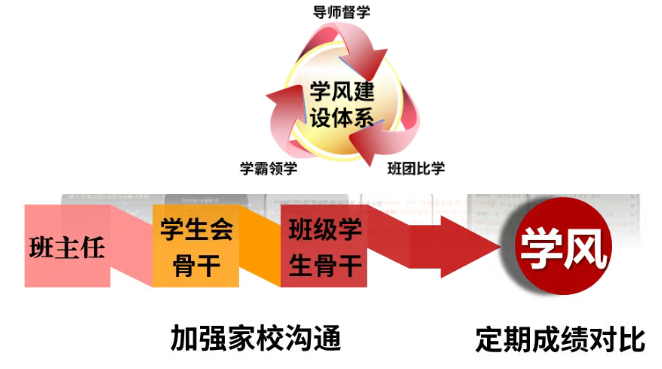

1.优化学风体系,蓄“学识”之源

2024年,学院以“学风建设年”为契机,实施“学风传承”行动,构建导师督学、班团比学、学霸领学的学风体系。通过学风建设月活动,如晨读、晚修、最美笔记评选等,培养学习习惯,激发学习动力。同时,开展主题班会、经验分享会和学习标兵评选,以优秀学生为榜样,推动“学习共同体”建设。学院定期分析成绩,建立学困生家校沟通机制,并举办教学反馈、问题研讨和师生互动会,确保教学问题及时解决,促进师生共建课堂。

2.深耕专业文化,攀“素养”之峰

学院重视文化涵育,为学生订购《数学文化》与《中学数学教与学》杂志,创建“数学文化书屋”提供借阅服务,并搭建“数学文化大讲堂”,邀请知名数学学者举办讲座,提升数学素养。依托高等数学研究协会,进行高等数学辅导,宣传数学文化。此外,学院借“314国际数学日”举办第24届数学文化节,以“数蕴文心·美焕未来”为主题,分三大板块传播数学之美,实现共育共享。

3.指引职业航向,砺“才智”之巅

学院根据数学应用型人才成长规律,遵循以生为本、因材施教原则,按需设置数学研究、数学教育、信息计算、统计金融四方向。今年强化生涯教育,融合第一、第二课堂,结合学科导论与校友职场分享,引导学生早定职业路径,实施弹性分流,提前区分四类发展群体。

数学研究方向:加强学院的学风建设,营造良好的学习氛围。2024年,我院首创2023级“虚拟创新实验班”,选拔优秀学生,坚持引育并重,通过“导师领学、朋辈助学、竞赛促学、名校研学”四位一体培养方案夯实学院人才发展。

数学教育方向:依托学院师范生协会,以113师范生实训室为抓手,从教师技能着手,提升师范生的职业技能,实施“增能计划”(围绕“三字一话”、“模拟说课”、“即兴演讲”等全方位开展技能培训,聘请数学教育专任教师、院外兼职教师、关工委老前辈组成导师团),举办2024年师范生基本功大赛、2022级教资模拟面试等活动,开展技能培训,全方位提升师范技能与素养。

信息与计算科学方向:依托产学研协同育人平台,以产教融合为主教,持续与达内科技公司深度合作,进一步打造“3+1”培养模式(三年在学校进行实习,最后一年在企业进行联合培养)基础上,开展 “达内专项”企业奖学金颁奖仪式暨学长交流分享会,发挥“传帮带”效应,增强就业能力。

统计金融方向:持续发挥“双元”主体(学校+企业)、“双师”指导(学业导师+行业导师)、“双证”融通(毕业证书+职业竞赛证书)三位一体培养模式效能。2024年,我院与国家统计局扬州调查队签订校政合作协议,成立“国家统计局扬州调查队校政合作基地”、“扬州大学数学科学学院大学生创新实践基地”, 发挥在统计科研和统计调查工作中的联合优势,不断加强高素质、专业化复合型人才培养交流、联合开发、攻关重点课题,为推进高质量发展提供坚实统计支撑。

(三)强化“四驱”,提升育人之效

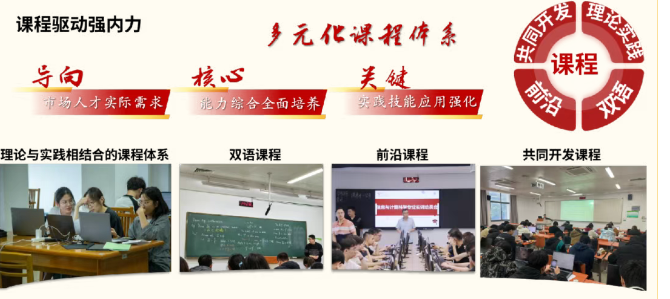

1.课程驱动强内力

学院长期优化课程体系,结合市场需求,以综合能力提升为核心,构建理论与实践结合的数学课程。2024年,增设国际化双语课程拓宽视野,加入数据分析、风险管理等前沿课程提升素养,并引入行业专家和企业导师,确保课程与行业同步,深化校社协同,培养嵌入式人才。

2.技能驱动加马力

学院围绕数学应用人才培养,开展多项技能大赛,激发潜能,提升专业技能与就业竞争力。依托师范实训室,实施“三字一话日计划”等项目,举办师范生技能大赛,强化教学基本功与教育实践能力;同时,注重信息技术与统计分析能力培养,通过统计建模、数学建模及市场调研竞赛,以赛促学,挖掘学生潜能,促进全面均衡发展。

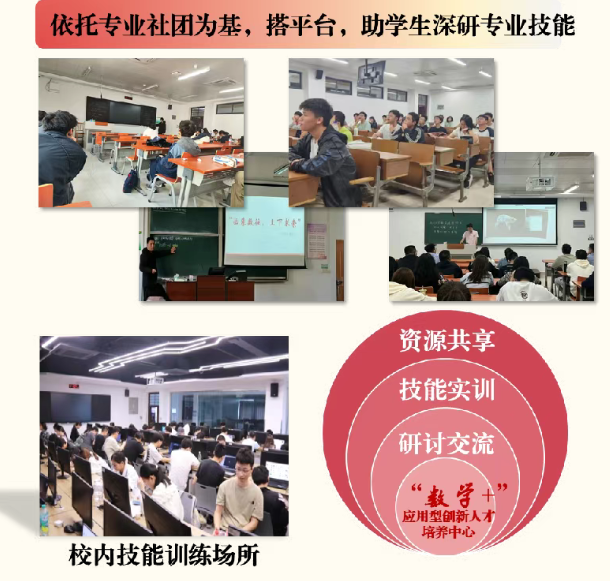

本年度,我院依托师范生协会、高等数学研究会、数学建模协会等专业社团,搭建学生自主学习交流平台,进一步深化学生专业技能学习与实践;特聘专业领域带头人担任社团指导老师,为社团成员提供专业指导,还开辟专门的场所,支持学生社团实践活动的开展,营造浓厚的学术氛围与实践环境。

2024年,我院不断加强基础设施建设。在原有7间技能训练场所(4个师范生技能实训室、1个统计实验室以及2个信息实验室)基础上,我院主动联合创新创业学院,对理科楼4楼信息实验室进行全面升级,打造“数学+”应用型创新人才培养中心,丰富了实践教学资源,有力支撑了应用型人才的技能锤炼与创新能力培养。

3.实践驱动聚合力

学院聚焦数学研究、教育、信息计算、统计金融四大领域,构建“见习、实习、研习”融合机制。2024年,通过“走进中学”“应用创新体验周”等项目强化专业实践,并深入产业、科研单位交流。同时,组织支教团队如“雅艺”“曦和”前往地方支教,“数燃星光”线上支教服务新疆,旨在增强学生社会服务能力,提升社会责任感,强化实践育人效果。

4.竞赛驱动强实力

学院依托专业竞赛,打造特色人才培养模式,组建资深专家指导团队,选拔培训学生参加多项“数学+”竞赛(如全国大学生数学竞赛、数学建模竞赛、江苏省师范生技能赛等)。2024年,共选拔培训数百名学生参赛,成果显著,参与度和获奖均创历史新高,实现了知识与技能的深度融合。

03育人成效

2024年,我院7人获得第十六届全国大学生数学竞赛(江苏赛区)一等奖,17人获二等奖,37人获三等奖;2个团队获2024年全国大学生数学建模竞赛一等奖(国家级),4个团队获省级一等奖,5个团队获省级二等奖,10个团队获省级三等奖;2人获2024年全国大学生英语竞赛一等奖、5人获二等奖、6人获三等奖;1个团队获2024年美国大学生数学建模竞赛F奖、4个团队获H奖、8个团队获S奖;1人获第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国三等奖,1人获省级一等奖、1人获省级二等奖、1人获省级三等奖;2024年“田家炳杯”学科教学(数学)专业教学技能大赛1人获国家级二等奖,3人获国家级三等奖。

1个团队获2024年第十届全国大学生统计建模竞赛国家级二等奖、1个团队获国家级三等奖、3个团队获省级一等奖、3个团队获省级二等奖、5个团队获省级三等奖;3个团队获第五届“华数杯”全国大学生数学建模竞赛一等奖、10个团队获二等奖、11个团队获三等奖、4个团队获优秀奖;1个团队获2024年第二届国际高校数学建模竞赛O奖、4个团队获F奖、2个团队M奖、4个团队S奖。

(来源:教科研融汇 2025年6月11日)

一审一校/万雪婵 二审二校/蒙海涛 三审三校/李萍

用户登录