基于“岗课赛证”融通的多主体协同育人路径探析——以高职期货专门人才培养为例

一、“校、行、企”多主体协同育人机制

职业教育要实现高质量发展,产教融合、校企合作是实现的核心路径和有力措施,也是衡量的关键指标和量度。针对社会需求,在期货专门人才的培养上坚持以高校的学历教育为主体,自律性行业协会组织和期货公司的社会化教育为有机补充,构建“校、行、企”多主体协同育人机制,整合各方优势,发挥多元主体创新作用。

(一)多主体功能定位

1.校-学历教育

高校,是期货专门人才培养的主要角色,本科院校和高职院校做好差异化人才培养定位,本科院校侧重于培养创新型高素质期货专门人才,就业面向期货公司、证券公司、基金公司等金融机构的投资研究、产品开发等核心岗位。高职院校则侧重于培养应用型高素质期货专门人才,就业面向一线交易岗、产业客户和机构客户综合服务岗等。

2.行-资格教育

期货行业自律性组织,包括中国期货业协会和期货交易所,在期货市场的发展中担任着非常重要的角色,也是期货专门人才培养、继续教育的重要参与主体,为期货专门人才的培养提供了重要的补充。期货业协会负责期货专门人才的资格认定、期货从业人员业务培训等工作,期货交易所负责业务培训和投资者教育。依托协会、交易所的丰富资源,除了为从业人员提供教育培训外,还为在校学生提供充足的学习资源,如期货业协会主编的证券从业资格考试系列教材、期货交易所编制的期货品种手册等,为高校教师教学、学生学习提供了更贴近市场的学习素材。

3.企-岗培教育

企业,作为期货专门人才集聚地,期货公司是期货市场最活跃的机构,也是期货专门人才最集中的企业。对于期货专门人才的培养,一方面做好在职员工的在岗继续教育、业务培训,另一方面协同所在地高校构建“产教融合、校企合作”的育人模式,为高校培养应用型的期货专门人才提供一线的资源和专业的指导。

(二)多主体协同育人内在机理与模式

本文借鉴德国物理学家Haken于20世纪70年代提出的协同理论,该理论强调系统内各个要素或子系统间的相互合作形成内驱力。从育人角度出发,校行企要协同建设教育教学资源、协同建设教学团队、协同制订人才培养方案、协同改进教学模式等,以发挥整体育人效能。在期货专门人才的培养中,“校、行、企”合作育人的前提是合作,落脚点是人才培养,高校、行业、企业等多元主体紧密协作,从离散状态演进发展为协同共生的合作状态,发挥各方优势,围绕人才培养目标形成合力。

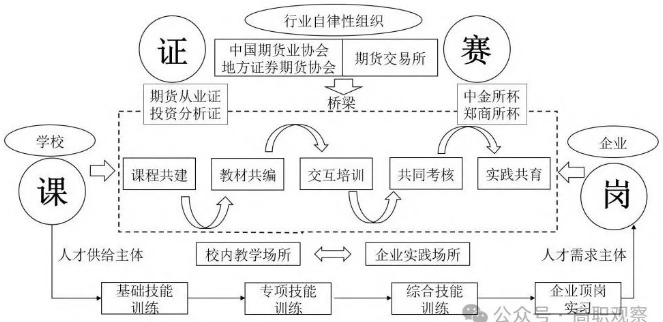

基于上述理论基础,本文提出基于“岗课赛证”融合的多主体协同育人模式。高校作为期货专门人才的供给主体,企业作为期货专门人才的需求主体,期货行业自律性组织作为连接高校和企业的桥梁,如图1所示,开展“课程共建、教材共编、交互培训、共同考核、实践共育”等校内校外人才培养活动,共育期货专门人才。

图1 基于“岗课赛证”融合的多主体协同育人模式

二、高职期货“岗课赛证”多主体协同育人的实践路径

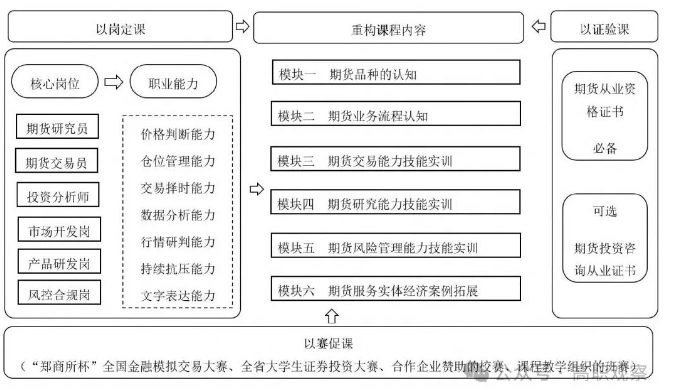

职业教育“岗课赛证”综合育人,是对传统课堂教学的革新和颠覆。在“多主体协同育人”的期货专门人才的培养机制中,高职院校的定位是侧重于培养应用型期货专门人才。结合期货行业各个岗位对人才的岗位胜任能力要求,根据高职学生学情分析和学生学习规律,进行教学内容、方法、手段等方面的改革,实行“以岗定课、以赛促课、以课育人、以证验课”的“岗课赛证”融通综合育人机制,通过“以岗为基、以课为核、以赛为载、以证为尺”的四元融通,为培养社会急需的高素质、应用型期货专门人才提供重要支撑,具体如图2所示。

图2 “岗课赛证”融合融通的期货专门人才培养模式

(一)岗课融合——以岗为基、以岗定课

“岗”是师生教学的方向,是课程制定的出发点和落脚点,以“岗”为基,立足企业核心岗位能力需求,将实际工作岗位中的项目作为纵向主线,以课程为载体,将“赛”和“证”作为横向主线,有机嵌入岗位技能、竞赛项目、证书标准等相关内容,横纵联合形成课程知识体系与技能网络。目前高职院校未专门开设期货专业,对于期货专门人才的培养主要是依托核心课程,融入金融大类各专业的人才培养方案中。因此,课程的开设与实施是至关重要的,亟需根据期货行业岗位的核心能力来重构期货课程体系。学校教师深入期货公司、期货业协会等期货用人单位开展人才需求调研,由“校、行、企”共同研讨制定课程标准、课程内容模块,共建核心课程,实现专业课程与企业认证共生共长。将真实的岗位典型工作任务融入课程,并针对岗位的职业技能要求进行模块化教学,特别地强调学生期货分析、交易、投资、风控、资金管理等实践能力的学习与应用。期货及相关衍生品的理论性和实践性都非常强,课程建议开设在大二两个学期,秋季学期《期货与期权市场》(72课时)侧重于期货基础知识的学习,春季学期《期货交易实训》(72课时)侧重于期货投资交易能力的学习。

(二)课证融合——以证为尺、以证验课

“证”是评价和检验学生学习效果的标尺,实现“课证融通”。“证”包括职业资格证书和职业技能等级证书,是期货专门人才专业水平和职业素养的评价标准和尺度。作为专业性较强的期货行业,有其行业门槛,期货公司要求从业人员持证上岗,证书的颁发与考核由期货业协会组织。该证书属于人力资源社会保障部公布的《国家职业资格目录》(2021年版)内的专业技术人员职业资格证书,分入门级和进阶级两个层次,入门级是通过期货从业资格考试(通过“期货基础知识”和“期货法律法规”两个科目考试),取得期货从业资格证书,只有取得了从业资格才有机会进入期货行业,因此掌握期货理论知识是必不可少的,否则难以通过资格考试。进阶级是在入门级的基础上,再通过“期货投资分析”科目考试。该科目更侧重于期货分析方法和分析能力的考查,取得期货投资咨询从业资格证书。因此在课程安排和教学过程中,要以证为引,培养知识创新型、技能应用型的高素质期货专门人才。

(三)课赛融合——以赛为载、以赛促课

“赛”是各项赛事(包括班级赛、校赛、省赛和国赛),以大赛为引领,按能力要求分解出相应的知识点和技能点,拓展和重构课程内容的覆盖面和深度,促进职业能力、素养养成。期货作为一种风险管理和财富管理的工具,很重要的一项能力就是期货投资交易能力,而交易能力的培养,需要不断地训练,掌握期货投资交易的策略与技巧,并付诸实践,达到“熟操作、控风险、聚财富”的目标。依托行业自律性组织、企业等单位,组织开展各级竞赛,如依托教学模拟交易实训平台开展模拟交易大赛(班赛)、校企合作企业赞助举办的期货模拟交易大赛(校赛)、浙江省证券投资大赛(省赛),行业自律性组织郑州商品交易所举办的“郑商所杯”全国大学生金融模拟交易大赛和中国金融期货交易所举办的“中金所杯”大学生金融知识大赛(国赛),提升学生模拟交易能力和知识储备能力,实现理实一体化能力的提升,从而达到“以赛促研、以赛促学、以赛促教、以赛促用、以赛促改”的目的。

(四)协同共生——以课为核、以课育人

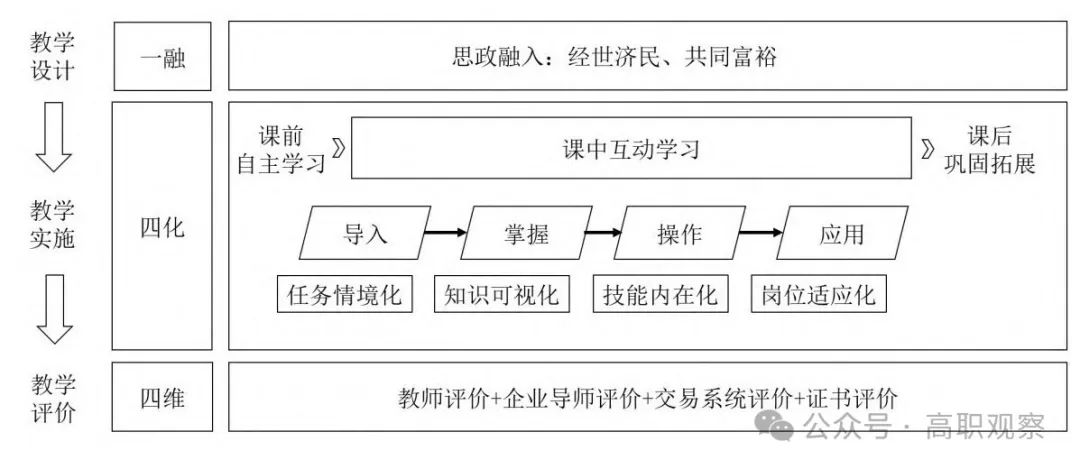

“课”是学生学习技能的载体和基础,是人才培养的课程体系,包括软硬件教学资源、课程资源、师资队伍等,由“校、行、企”多方共建课程体系、资源体系,为实现高素质期货专门人才培养目标,采用“一融、四化、四维”的“144”三部曲课程教学模式(如图3所示)和“岗课赛证”四元融通的教学方法。

图3 “144”三部曲课程教学模式

1.教学模式:一融、四化、四维

第一,在教学设计阶段融入“防范金融风险、经济稳定发展”“提高国民投资理财素质”等思政元素,培养学生“经世济民”的理念,为学生走向工作岗位培养职业素养。

第二,在教学实施阶段采用“四化”教学:创设情境导入课程,实现任务情景化;知识要点拆解,结合期货市场行情,运用信息化手段,实现知识可视化;讲练结合,任务驱动下学生通过模拟交易,实现技能内在化;融合“郑商所杯”“中金所杯”等比赛,让学生技能训练贴近真实的岗位需求,实现岗位适应化。

第三,在教学评价阶段采用“教师评价(校)+企业导师评价(岗)+交易系统评价(赛)+证书评价(证)”的四元多维的长效反馈评价机制,由“学校、企业、协会、交易所”四元主体共同考核评价。紧密围绕“岗课赛证”综合育人的理念,通过多元化、全过程的评价,能够更好地考查学生对知识、技能的掌握程度,让学生能够认真地对待课程学习,避免死记硬背式的应试考核,摆脱单一的教师评价。

2.教学方法:“岗课赛证”四元融通

教学方法是师生互动的主要联系,适合期货专业课程的教学方法应具有实践性、趣味性和综合性,以下方法有助于提高期货专门人才培养的效果。

(1)基于实时行情的案例教学和情境教学法。

期货行业是一个发展迅速的行业,品种不断丰富,工具日益创新,要求授课教师把握行业前沿、紧跟市场热点,把变化莫测的期货市场当作教科书,把时刻变化的宏观经济当作实验室,以求与时俱进。通过基于期货行情的真实案例和情境创设,提出问题让学生自主探究、合作交流,并对典型之处进行总结反思,举一反三,将知识和技能进行应用迁移。

(2)线上线下结合的混合教学法。

线下:依托实训室的电脑、显示屏、触摸显示屏等,开展沉浸式教学。线上:依托超星学习通平台,课前将课中所需的课件、拓展资料、教学素材、课前任务上传到平台,供学生课前自主学习和课后复习。课中以信息化教学为载体,通过智慧教室大屏幕从同花顺行情软件及时调出期货的最新行情,以实时的、真实的案例进行讲解,提高学生的应用能力。课后学生依托交易平台进行模拟交易训练,完成交易复盘与计划并提交实训平台。

(3)基于模拟交易的岗位实践操作式教学法。

在参加“郑商所杯”等期货模拟交易大赛期间,重点进行期货技术分析的技巧操作和期货模拟交易操作等实训教学。学生作为期货交易员的角色进行实践操作训练。完成每日盘前制定交易计划、盘中盯盘、盘中交易、盘后复盘总结等工作,并撰写每日日志。

(4)基于产教融合的校企合作教学法。

期货专业课程对教师的理论水平和实践水平要求极高,为弥补专任授课教师的实践水平不足,让业界专家走进课堂,开展校企互动性教学,拓宽学生的视野,让教学更贴近行业岗位的需求。比如每年“郑商所杯”大赛报名预热阶段,郑商所会举办“期货知识进校园”的活动,由合作期货公司的分析师、研究员给在校学生讲课。进一步挖掘行业资源,加强与中国期货业协会、地方期货业协会、地方期货公司、期货交易所等机构的合作,开展订单班、学徒制、共建实习基地、共建校企合作师资库等活动,推进“校、行、企”协同育人机制的建设。

(五)双师队伍——以专为主、专兼结合

持续优化师资结构,内培外引建立“以专为主、专兼结合”的高教学水平和强实践能力的“双师双能”师资队伍。融合“岗课赛证”对期货课程授课教师团队进行改革,具体的可以从四方面展开,并纳入教师教学质量考核:(1)教师顶“岗”:期货授课教师每年应有至少2个月的期货相关岗位的顶岗、挂职锻炼经历。(2)教师金“课”:教师于每学年担任期货课程教学任务期间,至少开设一堂校级“期货公开课”。(3)教师辅“赛”:教师每年需要指导学生参加“郑商所杯”“中金所杯”“浙江省大学生证券投资竞赛”等证券期货类竞赛。(4)教师持“证”:要求具备“期货从业资格证书”和“期货投资咨询从业证书”,期货双证上岗。

此外,除提升本校专任教师的能力外,还可通过柔性引进产业教授、实习指导老师等期货行业专家走进课堂,兼任实践教师。这些行业专家能将前沿的实践经验和最新的行业动态带入校园,在校企深度协作的教学模式下,使学生得以接触到真实的行业场景和实际业务操作流程,从而有效拓宽学生的认知边界,促使教学内容与行业岗位需求实现精准对接。

(作者:温丽荣 来源:浙江工贸职业技术学院学报2025年3月21日)

用户登录