“真·学·做”育人理念的机械电子工程技术专业“四融合”校企一体育人机制

新时代职业教育高质量发展背景下,“金专业”建设作为国家推动高等教育内涵式发展、精准对接产业需求的重要举措,其科学规范的框架构建对职业本科专业群建设质量具有决定性作用。机械电子工程技术专业,通过深化产教融合创新实践,打造高水平示范性专业,形成了基于“真·学·做”育人理念的“四融合”校企一体育人机制,以立德树人为根本,定位“四个特征、四种能力、三型融合”的人才培养目标,校企深度融合,构建“三融合、四循环、四递进”的人才培养模式,引岗入课,带课入岗,重构“双平台引领、三模块支撑”的专业课程体系,创新资源赋能,打造“共建共享、虚实结合”的智慧教育生态资源库,校企协同育人,构建“校企多元”综合育人评价体系,着力培育适应产业转型升级需要的高端技能人才,为职业教育内涵式发展和区域经济创新发展提供新动能,实现专业建设与产业发展的同频共振。

一、实施背景

在全球产业格局深度重构和技术迭代加速的新形势下,中国制造业正处于由“量”到“质”转型升级的关键阶段。《中国制造2025》中提出把智能制造作为主攻方向,着力发展智能装备和智能产品,推进生产过程智能化。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“十四五”制造业高质量发展规划》指出构建智能制造发展生态,推进制造业智能化升级,是制造强国建设的有力保障。

“十四五”国家经济社会发展和2035年远景目标对职业教育的要求,在科学分析产业、职业、岗位、专业关系的基础上,对职业教育专业进行了重新优化和调整,新版《职业教育目录》研制,体现了“十个对接”特征,即专业对接新技术岗位、对接新职业岗位、对接新业态岗位、对接市场化需求、对接卡脖子难题、对接智能化生产、对接智慧化管理、对接精准化服务、对接数据化应用、对接数字化技能。职教本科成为我国职业教育体系建设的重要内容之一。

《山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案》《山东省新旧动能转换重大工程实施规划》《山东省高端装备制造业发展规划(2018-2025)》均指出将培植壮大智能制造装备等五大战略新兴装备,打造现代装备制造业强国重要支撑。智能制造装备主要包含智能制造系统、智能物流与仓储装备、智能成套生产线、智能检测设备、增材制造(3D打印)装备,这些装备的培植均与机械系统、控制系统有着密切联系,尤其是智能成套生产线更是机械电子工程技术在制造过程中应用的全面体现。

近年来,随着全球经济的发展和技术的不断进步,全球机械电子工程市场规模从2016年的约1.5万亿美元增长到了2024年的约2.5万亿美元。机械电子工程行业得益于传感器、嵌入式系统、人工智能等领域的新技术,智能制造、工业物联网、3D打印等技术正在逐步推广,为行业带来了巨大的变革。尽管行业发展迅速,但仍存在一些瓶颈问题。技术人才的短缺成为行业发展的难题,同时行业面临着严格的环保法规和安全生产标准的挑战。

在产业变革与技术融合的新发展格局下,机械电子工程技术职业本科专业亟需打破传统学科界限,构建跨领域融合培养体系。专业建设将深度整合人工智能、工业物联网、可持续制造等前沿技术领域,采用校企协同育人机制,引入企业真实生产任务作为教学案例,将实训环节从传统实验室延伸至实际生产车间,确保教学内容与产业技术标准、企业生产流程保持动态一致,实现人才培养由“模拟训练”向“实战应用”的根本性转变。

二、主要做法

(一)基于“真·学·做”育人理念,构建“四融合”的校企一体育人机制

以培养为制造强国战略服务的高层次技术技能人才为使命,对接新产业、新业态、新模式下机械设计工程师、设备工程师、自动控制工程师等岗位的新要求,融入机械、电子、控制等多学科前沿成果,形成了聚焦行业的“真”问题,实践反哺“学”前沿,校企平台“做”项目的“真·学·做”育人理念,以职业技能大赛、创新设计大赛等为抓手,构建“模块化-层次化-进阶式”的课赛一体教学体系,创建多主体参与、产教融合知行合一的人才培养模式,形成了“多学科融合、科教融合、产教融合、校企合作的”协同育人机制。

图1 育人机制

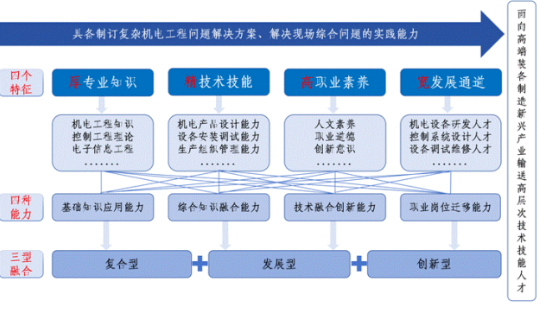

(二)立德树人,定位“四个特征、四种能力、三型融合”的人才培养目标

坚持立德树人为根本任务,聚焦于培养具备解决复杂机电工程现场问题能力的复合型技术技能人才,核心特征主要体现在“厚专业知识、精技术技能、高职业素养和宽发展通道”四个维度。注重四个关键能力的递进发展:首先是机电基础知识在工程实践中的灵活应用能力,其次是机械、电子、控制等多学科知识的综合运用能力,再次是新技术与传统技术融合创新的能力,最终形成适应产业升级的职业迁移能力。通过“复合知识结构、持续发展潜力、创新实践能力”的三型特质融合,使学生既掌握当前岗位所需的专业技能,又具备适应未来技术变革的发展潜能,真正成为智能装备制造业急需的高端技术技能人才。

图2 人才培养目标

(三)校企深度融合,构建“三融合、四循环、四递进”的人才培养模式

发挥学校和企业双主体作用,构建“三融合、四循环、四递进”的人才培养模式,“校企深度融合、教学理论与岗位实践融合、工作能力与职业素养融合”,“理论到实践、实践返理论”四次循环,“知识结构、职业能力、职业素养、岗位能力”四次递进。注重基础课程延伸,加强专业技能训练,提升岗位能力,培养高层次、高素质的工匠人才,满足企业对人才“质”和“量”的需求。

图3 人才培养模式

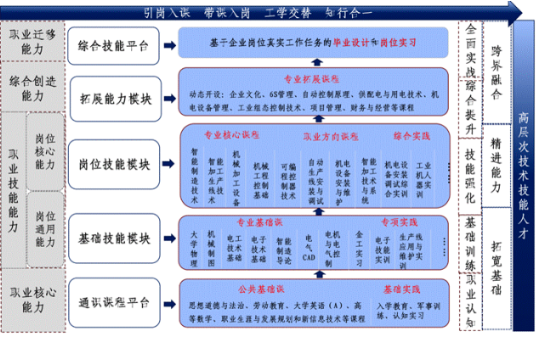

(四)引岗入课,带课入岗,重构“双平台引领、三模块支撑”的专业课程体系

构建“双平台引领、三模块支撑”的人才培养专业课程体系,突出职业胜任力和综合素质的协同发展。以行业典型工作任务为切入点,系统整合通识教育平台与综合技能平台两大基础,有机衔接基础技能、岗位能力和拓展能力三大培养模块,形成层次分明、衔接有序的培养架构。

在课程体系实施路径上,采用“四阶递进、五环相扣”的培养模式,四个学习阶段按照能力成长规律螺旋式上升设计,贯穿“宽专业视野-厚理论根基-精技术技能”的培养主线。通过理论教学与实践训练的循环交替,系统构建包含“职业认知、基础训练、技能强化、综合提升、全面实战”五个环节的完整培养链条,实现了人才培养与行业需求的深度契合。

图4 专业课程体系

(五)创新资源赋能,打造“工件共享、虚实结合”的智慧教育生态资源库

机械电子工程技术专业建成校级在线开放课程3门,校级课程思政示范课程1门,市级精品资源共享课1门,省级精品课程2门,省级精品资源共享课2门。课程门门有案例,建成混合式教学典型案例5个,课程思政教学案例10个,并且多个案例被超星、智慧树收录。建立省级黄大年式教师团队1支,教学创新团队1支,校级专家工作室1个。校内实验、实训设施(含虚拟仿真实训场景等)先进,能够满足开展大学物理、电工技术基础、电子技术基础,公差与测量、液压与气动、电机与电气控制、可编程控制器技术、机械 CAD/CAM、先进制造实训、智能制造设备安装与调试实训等实验实训活动的要求,实验实训管理及实施规章制度齐全。

此外,建有山东省高等学校科技成果转化和技术转移基地、国家快速制造中心技术培训中心、国家三维数字化技术教育培训基地、山东省企业实习实训基地等。先后与中国重汽集团济南专用车有限公司和歌尔股份有限公司、山东隆基机械股份有限公司、海信电器股份有限公司、大汉科技股份有限公司等企业合作,建立了11所稳定的校外实训基地,为学生职业能力的培养和就业提供了保障。

图5 生态资源库

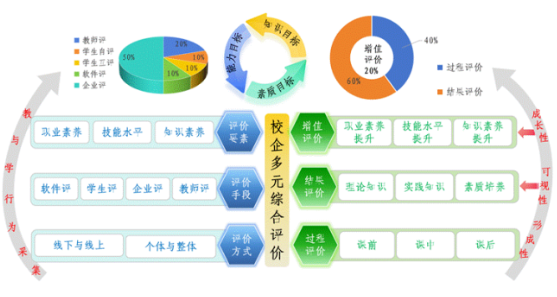

(六)基于产教深度融合,校企协同育人,构建“校企多元”综合育人评价体系

基于产教深度融合、校企协同育人的核心理念,以学生为中心,以岗位为引领,以能力为导向,培养学生的职业素养、技能水平、知识素养为根本目标,融合岗位核心能力测评指标,实施“校企多元”综合育人评价体系。通过评价主体多元化、评价要素结构化、评价过程动态化,构建了"标准对接产业、评价驱动教学、数据赋能发展"的良性循环,通过增值评价追踪学生在技能水平的进阶轨迹,为个性化培养提供数据支撑,最终形成"评价-反馈-改进"的质量提升闭环,推动机械电子工程技术专业建设与高端装备制造业发展同频共振。

图6 育人评价体系

三、成果成效

(一)人才培养与发展

近三年学生参加大赛获奖38项,其中国家一等奖1项,国家二等奖4项,省级一等奖18项;落实课证融通,坚持以证促教、以证促学、以证促建、以证促改的原则,学生证书考取通过率100%;学生积极参与科研项目,立项校级科研项目3项,授权实用新型专利、软件著作权等5项。

图7 人才培养与发展

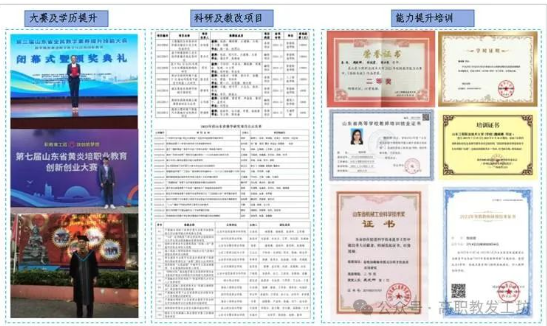

(二)教师获奖与发展

教师依据课程参加山东省黄炎培职业教育创新创业大赛、全国教学数字化大赛等赛项获奖5项,立项校级校内科研基金项目、教育教学改革研究项目、现场工程师联合培养项目等30余项,教师参与信息化教学学能力提升培训项目、国家职业教育智慧教学培训等,且2名教师攻读硕士学位。

图8 教师发展与获奖

(三)专业推广应用

专业带头人郑健教授被聘任为2024睿抗机器人开发者大赛山东省赛组委员会专家委员会委员、山东省大学生“数字+”创新创业大赛专家委员会委员,且被邀请作为2024年世界职业院校技能大赛裁判。

图9 专业推广应用

(四)社会服务方面

积极构建产教融合新生态,与行业龙头企业及协会开展多维度合作,形成了卓有成效的技术服务与人才培养体系。与歌尔股份有限公司、海信视像股份有限公司等十余家行业领军企业建立战略合作关系,累计完成15项企业技术攻关项目。为向山东力诺特种玻璃股份有限公司开展新型学徒高级电工班培训,累计培养500余名技能人才。承担胜利油田课题“油田抽油杆防偏磨装置研制开发”、为山东黄河河务局完成数控钢丝网片编制机研制,均已投入应用。充分体现了校企协同创新在技术攻关、人才培养、成果转化等方面的显著成效,为区域产业升级提供了有力支撑。

图10 社会服务

四、经验总结

案例以打造创新型人才培养生态圈为目标,通过政府引导、行业指导、校企共建的四方联动机制,建立了“需求对接-资源整合-协同育人”的可持续发展模式。形成了基于“真·学·做”育人理念的“四融合”校企一体育人机制,以立德树人为根本,定位“四个特征、四种能力、三型融合”的人才培养目标,校企深度融合,构建“三融合、四循环、四递进”的人才培养模式,引岗入课,带课入岗,重构“双平台引领、三模块支撑”的专业课程体系,共建“虚实结合、教学做创一体”的智能化实训基地,打造了双师结构的创新型教学团队,全面激发了产教融合的内生动力和发展活力。

在专业建设过程中,也面临着师资队伍技术迭代滞后、科研服务能力不足等发展瓶颈。未来将实施教师能力提升计划,通过技术培训、学历进修等方式促进专业发展,优化人才引进机制,重点吸纳企业技术专家和高层次科研人才,同时深化校企科研合作,共建技术创新平台。通过校企合作、资源共享等举措,实现资源效益最大化,持续提升服务产业能力。

(作者:魏晓娜、王建强、宁玲玲、邱双 来源:山东工程职业技术大学2025年4月8日)

一审一校/万雪婵 二审二校/蒙海涛 三审三校/李萍

用户登录